一般・消化器外科

1. 診療内容

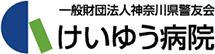

当院の外科は、消化器外科、呼吸器外科、乳腺外科が1つのチームとなって診療しています。消化器外科は上部消化管、下部消化管、肝胆膵のそれぞれの専門領域を扱うスタッフを中心に診療しています。以下は消化器外科についての記載となります。

乳腺外科については「乳腺外科(ブレストセンター)」のページをご参照ください。

手術方法について従来は開腹手術が中心でしたが、最近では傷の小さな低侵襲の手術である腹腔鏡下手術を積極的に行い、早期に社会復帰できるよう努めています。悪性疾患では胃、食道、大腸に対して、また良性疾患では胆嚢疾患、虫垂炎、鼠径ヘルニアに対して腹腔鏡下手術を多く行っています。特に救急で来院される胆嚢炎や虫垂炎の患者さんに対して、できる限り速やかに退院できるよう腹腔鏡下手術を行っています。

2019年より手術支援ロボット(ダビンチX)を導入し、消化器外科領域での症例を順次増やしています。ロボットによる手術では、3Dモニターを見ながら、手ブレのない緻密な手術が可能です。これまでに、食道がん、食道胃接合部がん、胃がん、結腸がん、直腸がん、鼠径ヘルニアに対してロボット支援手術を行い、良好な成績を収めています。2025年3月より後継機種であるダビンチXiを導入し、これから更にロボット支援下手術が増えると思われます。

最近では新規抗がん剤が多数認可され、抗腫瘍効果の高い薬剤が増えてきました。以前であれば、診断時に手術が困難な進行がんの患者さんに対して治療が限られていましたが、最近では化学療法や放射線治療を行い、腫瘍が小さくなった場合、手術が可能となる場合があります。ガイドライン及び患者さんの様々な背景を十分考慮し、患者さんにとって最適な治療を共に選択致します。化学療法を行う場合は、必要に応じて外科でCVポートを埋め込み、安全に化学療法を受けられるよう支援しています。

当院は地域医療支援病院に指定されており、地域の中核病院として救急医療にも積極的に対応しています。救急は当院外科でも力を入れている領域で24時間365日対応できるようオンコール体制を敷いています。毎年100件以上の緊急手術を行っています。

患者さんの治療方針については、外科・内科・放射線科の医師と週1回の合同カンファレンスを行い、患者さんの進行度、併存疾患、社会的背景などを総合して治療方針を決定しています。必要であれば、内科から外科に、あるいは外科から内科に転科して適切な治療が受けられるよう配慮しています。

がんの術後で、生活習慣病などでかかりつけ医のある患者さんについては、かかりつけ医での日常診療を続けながらの病診連携を推進しています。術後の患者さんにとって、かかりつけ医とけいゆう病院外科医の二人の医師からフォローしてもらえるという安心感があります。神奈川県地域連携パスを利用して、地域の先生と連携して行っています。

乳腺外科については「乳腺外科(ブレストセンター)」のページをご参照ください。

手術方法について従来は開腹手術が中心でしたが、最近では傷の小さな低侵襲の手術である腹腔鏡下手術を積極的に行い、早期に社会復帰できるよう努めています。悪性疾患では胃、食道、大腸に対して、また良性疾患では胆嚢疾患、虫垂炎、鼠径ヘルニアに対して腹腔鏡下手術を多く行っています。特に救急で来院される胆嚢炎や虫垂炎の患者さんに対して、できる限り速やかに退院できるよう腹腔鏡下手術を行っています。

2019年より手術支援ロボット(ダビンチX)を導入し、消化器外科領域での症例を順次増やしています。ロボットによる手術では、3Dモニターを見ながら、手ブレのない緻密な手術が可能です。これまでに、食道がん、食道胃接合部がん、胃がん、結腸がん、直腸がん、鼠径ヘルニアに対してロボット支援手術を行い、良好な成績を収めています。2025年3月より後継機種であるダビンチXiを導入し、これから更にロボット支援下手術が増えると思われます。

最近では新規抗がん剤が多数認可され、抗腫瘍効果の高い薬剤が増えてきました。以前であれば、診断時に手術が困難な進行がんの患者さんに対して治療が限られていましたが、最近では化学療法や放射線治療を行い、腫瘍が小さくなった場合、手術が可能となる場合があります。ガイドライン及び患者さんの様々な背景を十分考慮し、患者さんにとって最適な治療を共に選択致します。化学療法を行う場合は、必要に応じて外科でCVポートを埋め込み、安全に化学療法を受けられるよう支援しています。

当院は地域医療支援病院に指定されており、地域の中核病院として救急医療にも積極的に対応しています。救急は当院外科でも力を入れている領域で24時間365日対応できるようオンコール体制を敷いています。毎年100件以上の緊急手術を行っています。

患者さんの治療方針については、外科・内科・放射線科の医師と週1回の合同カンファレンスを行い、患者さんの進行度、併存疾患、社会的背景などを総合して治療方針を決定しています。必要であれば、内科から外科に、あるいは外科から内科に転科して適切な治療が受けられるよう配慮しています。

がんの術後で、生活習慣病などでかかりつけ医のある患者さんについては、かかりつけ医での日常診療を続けながらの病診連携を推進しています。術後の患者さんにとって、かかりつけ医とけいゆう病院外科医の二人の医師からフォローしてもらえるという安心感があります。神奈川県地域連携パスを利用して、地域の先生と連携して行っています。

手術実績

| 術名 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |

| 食道 | 7(2) | 5(2) | 5(1) | 5(5) | 10(10) | 8(8) | 4(4) |

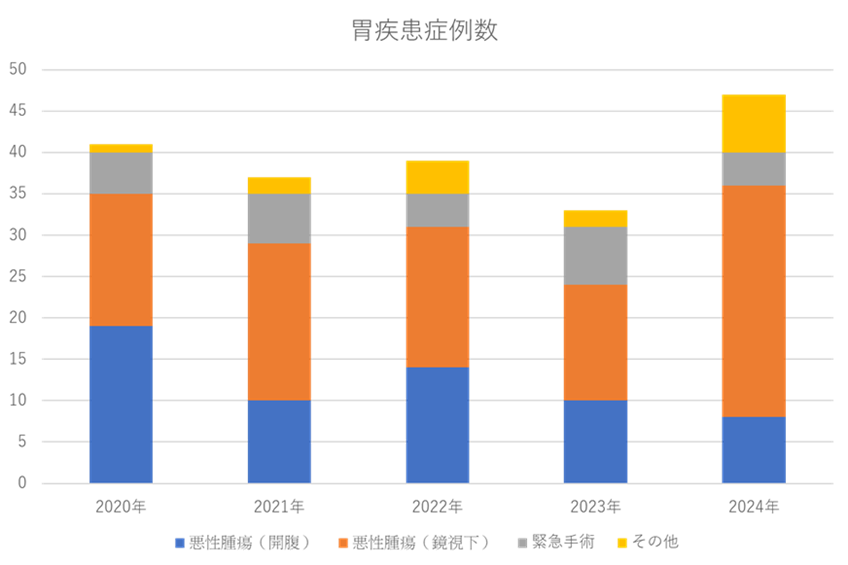

| 胃十二指腸 | 49(27) | 55(26) | 43(21) | 34(21) | 42(23) | 35(23) | 47(35) |

| 小腸 | 30(3) | 27 | 17 | 25 | 35(14) | 57(14) | 43(13) |

| 虫垂 | 101(88) | 105(97) | 110(92) | 96(91) | 80(79) | 89(85) | 98(94) |

| 結腸直腸 | 91(47) | 109(58) | 91(61) | 116(80) | 119(84) | 126(125) | 129(98) |

| 肝臓 | 15(2) | 6(3) | 14 | 16 | 8(1) | 11 | 7 |

| 胆道悪性 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 |

| 膵臓 | 8 | 18 | 4 | 6 | 10 | 3 | 12(1) |

| 胆嚢良性 | 146(138) | 128(107) | 120(108) | 131(125) | 80(78) | 125(112) | 154(141) |

| ヘルニア | 120(15) | 124(20) | 115(15) | 133(28) | 123(43) | 161(97) | 145(78) |

| CVポート留置 | 42 | 43 | 38 | 36 | 23 | 34 | 51 |

| 人工肛門造設 | 17 | 10 | 9(1) | 3 | 5 | 9 | 11 |

| 緊急手術 | 176 | 194 | 161 | 125 | 104 | 104 | 108 |

| ロボット支援下手術 | — | 1 | 3 | 14 | 20 | 33 | 67 |

( )内の数字は腹腔鏡もしくはロボット支援下で行った手術数

もし、ご自身の診断、治療についてお悩みの方がいらしたら、当院で専門医が十分納得できるまで対応いたします。セカンドオピニオンにも対応しておりますので、お問い合わせください。

2. 低侵襲手術について

腹腔鏡手術について

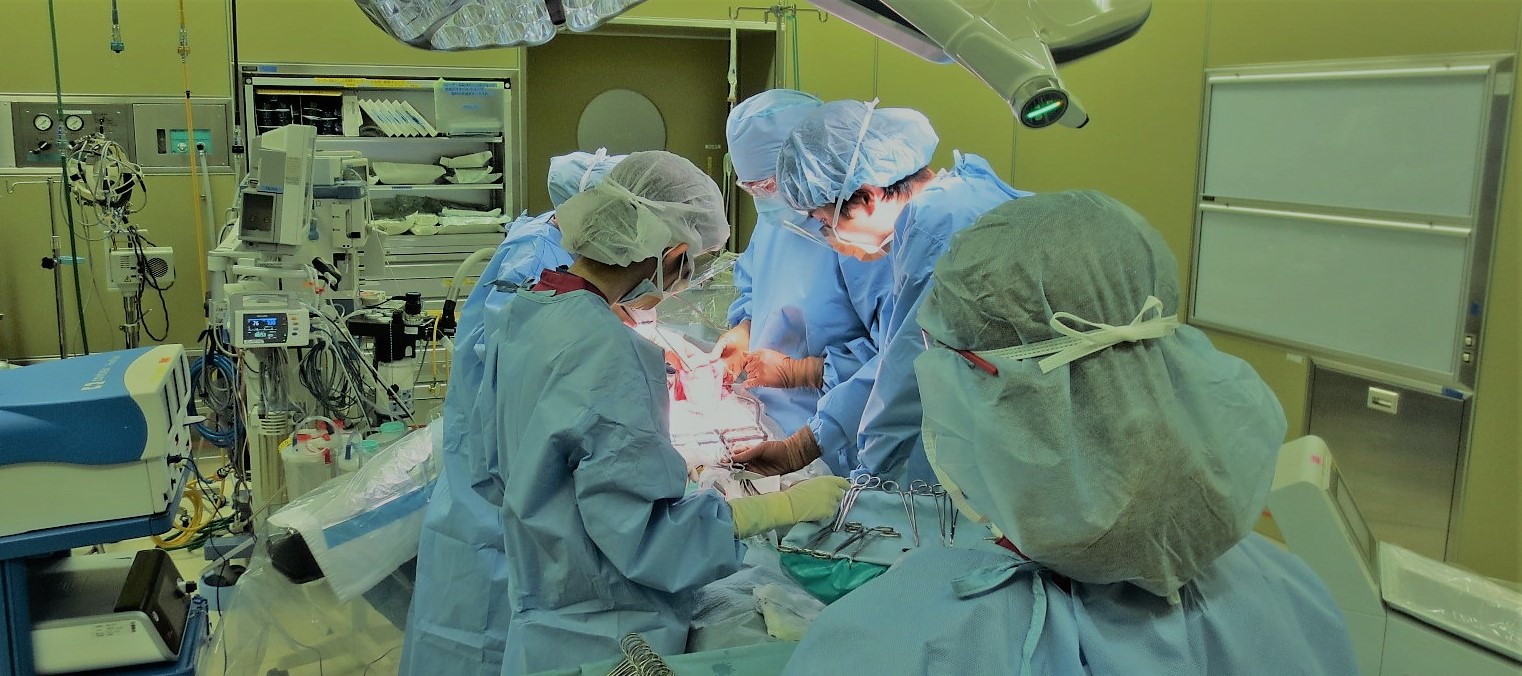

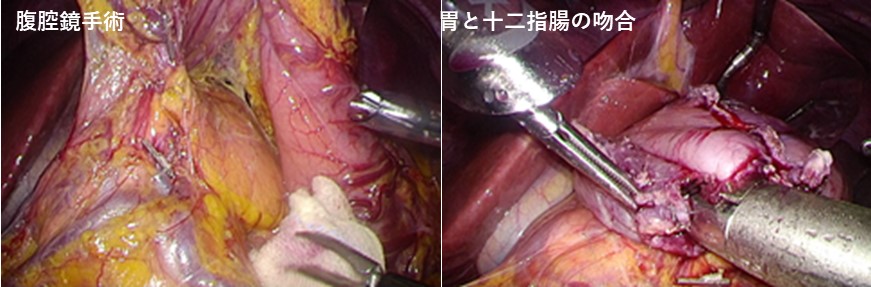

低侵襲手術とは、お腹に数個の小さな穴を開け、挿入した細径内視鏡の映像をモニターで観察しながら、長くて細い特殊な器具を用いて行う手術です。

従来の開腹手術と違い、体壁を大きく切り開かずにすみ、術後の疼痛が低減されるなど大きな利点があります。

このため、術後の回復や社会復帰が格段に早く、傷跡が小さいことから美容的にも優れているなど、多くの特長を有しています。

低侵襲手術の発展を支えたのが、工学技術の進歩と医療への応用です。工学技術の進歩により内視鏡の画像も格段に鮮明化し、内視鏡手術に必要な繊細な鉗子も数多く開発されました。

さらに最近では、医療用ロボットの応用により、人間の手の動きを超える手術操作ができるダビンチ手術が普及してきています。

当科では、患者さんの満足度が高い治療ができるよう、低侵襲手術を積極的に導入しております。

ご症状や身体状態にもよりますが、可能なかぎりお身体に負担が少ない低侵襲手術を提案させていただいております。

従来の開腹手術と違い、体壁を大きく切り開かずにすみ、術後の疼痛が低減されるなど大きな利点があります。

このため、術後の回復や社会復帰が格段に早く、傷跡が小さいことから美容的にも優れているなど、多くの特長を有しています。

低侵襲手術の発展を支えたのが、工学技術の進歩と医療への応用です。工学技術の進歩により内視鏡の画像も格段に鮮明化し、内視鏡手術に必要な繊細な鉗子も数多く開発されました。

さらに最近では、医療用ロボットの応用により、人間の手の動きを超える手術操作ができるダビンチ手術が普及してきています。

当科では、患者さんの満足度が高い治療ができるよう、低侵襲手術を積極的に導入しております。

ご症状や身体状態にもよりますが、可能なかぎりお身体に負担が少ない低侵襲手術を提案させていただいております。

ロボット支援下手術(ダビンチ手術)について

ダビンチ手術とは

内視鏡下支援ロボット(ダビンチ)を用いて行う、身体への負担を軽減した低侵襲の手術です。今までの低侵襲手術の利点をさらに向上させた進化版の手術と言えます。

従来の腹腔鏡手術に比べ、手振れがなく、精密な手術を行うことができます。術者はコンソールから鉗子やカメラが装着されたペイシェントカートを遠隔で操作します。

2018年4月に胃がん、直腸がんに対し保険適応となり、2022年4月には結腸がんにも適応が拡大されました。

従来の腹腔鏡手術に比べ、手振れがなく、精密な手術を行うことができます。術者はコンソールから鉗子やカメラが装着されたペイシェントカートを遠隔で操作します。

2018年4月に胃がん、直腸がんに対し保険適応となり、2022年4月には結腸がんにも適応が拡大されました。

da Vinci Xサージカルシステム

(ダビンチ技術デモ)果物の皮むき

ダビンチ手術の特徴

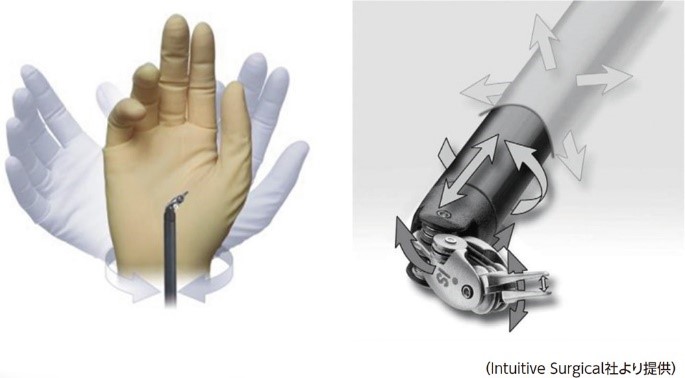

ダビンチ手術の利点は何といっても多関節性、手振れがない、3D画像を用いてより正確な手術を行うことができることです。

特に骨盤内の狭い術野においてはこれまで腹腔鏡では操作性が限られていましたが、多関節によって操作性が飛躍的に改善されます。また、手振れがなく、3D画像で行う手術はより正確な手術を行うことができます。

一方で、触覚がないことで思わぬ力が加わってしまうデメリットがありますが、これは症例を重ねることにより、カバーすることができます。

特に骨盤内の狭い術野においてはこれまで腹腔鏡では操作性が限られていましたが、多関節によって操作性が飛躍的に改善されます。また、手振れがなく、3D画像で行う手術はより正確な手術を行うことができます。

一方で、触覚がないことで思わぬ力が加わってしまうデメリットがありますが、これは症例を重ねることにより、カバーすることができます。

当院のダビンチ手術について

当院の消化器領域のダビンチ手術は2019年から胃がん、2021年から直腸がん、2024年から結腸がんに対して導入を開始しております。2025年3月よりダビンチXの後継機種であるダビンチXiが導入され、更にロボット支援下手術がやりやすくなっています。

近年急激に増加しているロボット支援下での手術ですが、当院ではロボット支援下手術を施行できる医師が5名在籍しており、誰が行っても同様の手術を提供できるように術式を定型化しております。

近年急激に増加しているロボット支援下での手術ですが、当院ではロボット支援下手術を施行できる医師が5名在籍しており、誰が行っても同様の手術を提供できるように術式を定型化しております。

3. Ⅰ 食道の病気

当科は2025年1月より、 日本食道学会食道外科専門医準認定施設 に認定されました。 食道外科専門医認定施設・準認定施設とは、日本食道学会の定めたカリキュラムに従って食道外科専門医の修練を行うことが認められた施設であり、食道がん治療を行うために十分な設備と人員が整った施設である、という証明になっています。

食道外科専門医認定施設・準認定施設は2025年1月現在、全国で208施設、横浜市には当院を含めて4施設しかありません。これらの施設では、縫合不全が少なく、5年生存率も高いことが証明されております。

食道外科専門医認定施設・準認定施設は2025年1月現在、全国で208施設、横浜市には当院を含めて4施設しかありません。これらの施設では、縫合不全が少なく、5年生存率も高いことが証明されております。

食道がん

食道がん治療には、内視鏡治療、手術、化学療法(抗がん剤)、免疫療法、放射線療法があり、これらを単独、もしくは組み合わせて治療を行います。

当院では、外科、消化器内科、放射線治療科の風通しが非常によく、連携がスムーズであり、初診時が外科でも内視鏡治療を消化器内科に依頼したり、放射線治療を放射線治療科に依頼したりしています。複数の選択肢の中から患者さんにとってのベストを一緒に考え、最適、最新の治療を提供致します。

当院では、外科、消化器内科、放射線治療科の風通しが非常によく、連携がスムーズであり、初診時が外科でも内視鏡治療を消化器内科に依頼したり、放射線治療を放射線治療科に依頼したりしています。複数の選択肢の中から患者さんにとってのベストを一緒に考え、最適、最新の治療を提供致します。

食道がんの治療方法

① 浅い早期食道がん

内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)を行います。

② 深い早期食道がんや遠隔転移のない進行食道がん

手術単独または術前補助化学療法後に手術、または化学放射線療法を行います。

③ 遠隔転移のある進行食道がん

免疫療法単独、または免疫療法+化学療法を行います。

内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)を行います。

② 深い早期食道がんや遠隔転移のない進行食道がん

手術単独または術前補助化学療法後に手術、または化学放射線療法を行います。

③ 遠隔転移のある進行食道がん

免疫療法単独、または免疫療法+化学療法を行います。

高度進行食道がんに対する集学的治療

初診時に切除不能と考えられる食道がんに対しても、抗がん剤治療、免疫療法や化学放射線治療(抗がん剤+放射線)で切除可能となることがあります。

このような進行がんに対する集学的治療にも積極的に取り組んでおり、切除可能と判断すれば手術に移行します。

このような進行がんに対する集学的治療にも積極的に取り組んでおり、切除可能と判断すれば手術に移行します。

手術の実際

手術では、食道切除、リンパ節郭清、再建が行われます。

右胸腔よりアプローチした後、頸部、腹部の創からもアプローチして食道を切除します。

リンパ節郭清とは、がんが転移する可能性のあるリンパ節を手術で切除することです。

食道がんは、胸部だけでなく、頸部や腹部のリンパ節にも転移しやすく、リンパ節郭清はこの3領域に対して行います。

再建は通常、胃を細長く管状にして(胃管)、頸部まで挙上して頸部の食道と吻合するのが一般的です。

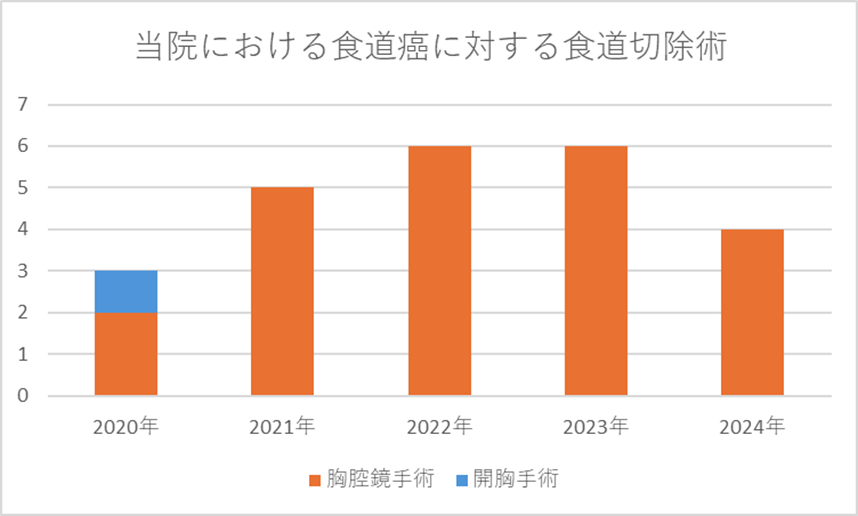

当院では胸腔鏡による食道切除術を行っておりますが、食道がんが重要臓器を圧排するほど大きい場合、胸腔内に高度な癒着がある場合、併存疾患により手術時間短縮が必要な場合は開胸手術を選択いたします。

胸腔鏡手術は、手術の傷を小さくすることで手術の負担を軽減し、呼吸をしやすくして術後の回復を早める効果が期待されています。また、高精度のカメラとハイビジョンのモニターを用いた拡大視効果により、より精密な手術が可能となっています。

右胸腔よりアプローチした後、頸部、腹部の創からもアプローチして食道を切除します。

リンパ節郭清とは、がんが転移する可能性のあるリンパ節を手術で切除することです。

食道がんは、胸部だけでなく、頸部や腹部のリンパ節にも転移しやすく、リンパ節郭清はこの3領域に対して行います。

再建は通常、胃を細長く管状にして(胃管)、頸部まで挙上して頸部の食道と吻合するのが一般的です。

当院では胸腔鏡による食道切除術を行っておりますが、食道がんが重要臓器を圧排するほど大きい場合、胸腔内に高度な癒着がある場合、併存疾患により手術時間短縮が必要な場合は開胸手術を選択いたします。

胸腔鏡手術は、手術の傷を小さくすることで手術の負担を軽減し、呼吸をしやすくして術後の回復を早める効果が期待されています。また、高精度のカメラとハイビジョンのモニターを用いた拡大視効果により、より精密な手術が可能となっています。

食道胃接合部がん

食道胃接合部とは、食道と胃のつなぎ目の部分のことです。食道胃接合部の上下2cmを食道胃接合部領域とし、ここにがんの中心が存在するものを食道胃接合部がんといいます。近年、日本でもこの領域のがんが増えてきています。

食道側に伸びているがんの長さが2㎝までならば、胸部側を切らず、腹部側からロボット支援下噴門側胃切除、下部食道切除術を行います。吻合する際に、術後に胃酸や食べ物が逆流しないような吻合法(上川法、ダブルフラップ法)を用いています。

食道側に伸びているがんの長さが2㎝までならば、胸部側を切らず、腹部側からロボット支援下噴門側胃切除、下部食道切除術を行います。吻合する際に、術後に胃酸や食べ物が逆流しないような吻合法(上川法、ダブルフラップ法)を用いています。

難治性逆流性食道炎

食生活の改善や制酸剤の内服にも関わらず改善しない難治性の逆流性食道炎(胃酸が食道の方に逆流して食道粘膜が荒れてしまう)に対して手術を行っております。

腹腔鏡を用いた負担の少ない手術を行っております。

「胸やけがひどい」「急に吐いてしまう」「胃酸が逆流して夜眠れない」という症状をお持ちの方はぜひご相談ください。

腹腔鏡を用いた負担の少ない手術を行っております。

「胸やけがひどい」「急に吐いてしまう」「胃酸が逆流して夜眠れない」という症状をお持ちの方はぜひご相談ください。

食道アカラシア

食道の下部の筋肉が強く閉まってしまい、なかなか食べ物が通っていかず、詰まり感・食欲不振が出る病気です。食道下部の筋肉を一部切開して、食べ物の通過をよくする必要があります。腹腔鏡を用いた負担の少ない手術を行っております。

食道粘膜下腫瘍

食道粘膜の下にできた腫瘍です。平滑筋腫が最も多く、その他にGIST(ジスト)や脂肪腫などがあります。診断には超音波内視鏡を用いて細い針を刺し細胞診を行います。悪性腫瘍の場合や、良性でも大きくなって「つかえ感」や「飲み込みづらさ」が出てきた場合は、手術を行います。胸腔鏡を用いた負担の少ない手術を行っております。

Ⅱ 胃の病気

対象となる疾患は、主には悪性疾患である胃がんですが、そのほかにも胃の粘膜下腫瘍・難治性の胃潰瘍・悪性リンパ腫など多岐に渡ります。

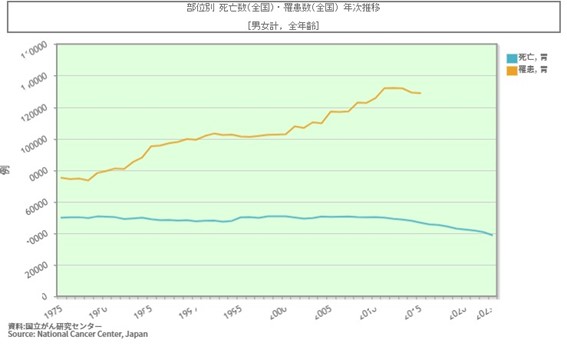

胃がん

ピロリ菌感染率の低下や除菌率の向上等により、近年胃がんの罹患率は減少傾向にあります。しかし、2020年の全国がん登録罹患データによると、がん罹患数の順位は男女ともに4位(総数は3位)とまだまだ主要ながんの一つであります。

| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |

| 男性 | 前立腺 | 大腸 | 肺 | 胃 | 肝臓 |

| 女性 | 乳房 | 大腸 | 肺 | 胃 | 子宮 |

| 総数 | 大腸 | 肺 | 胃 | 乳房 | 前立腺 |

臓器別罹患数ランキング(2020年)

日本における胃がん治療は、日本胃がん学会から出版されている胃がん治療ガイドラインを基本とした治療が全国的に行われています。このガイドラインは大多数の方に効果があると証明されている治療方針が掲載されており、全国一律どこの病院に受診してもほぼ均一な胃がん治療を受けることができるのができます。しかしガイドライン通りにはいかない方も多くいらっしゃるのもまた事実です。

このようなガイドライン通りにならない症例に関しては、全国各々の施設の方針や主治医の経験に基づいて治療されております。当院ではガイドライン通りにならない高度進行がんや難治症例に関しても、消化器内科、放射線科など他科と連携し、内視鏡治療や化学療法、放射線療法、化学放射線療法、手術療法を効果的に組み合わせて治療を行う集学的治療を行っております。

また、他施設では難しいと断られたような症例でもできる限り腹腔鏡手術やロボット支援下での低侵襲手術を行うようにしております。

このようなガイドライン通りにならない症例に関しては、全国各々の施設の方針や主治医の経験に基づいて治療されております。当院ではガイドライン通りにならない高度進行がんや難治症例に関しても、消化器内科、放射線科など他科と連携し、内視鏡治療や化学療法、放射線療法、化学放射線療法、手術療法を効果的に組み合わせて治療を行う集学的治療を行っております。

また、他施設では難しいと断られたような症例でもできる限り腹腔鏡手術やロボット支援下での低侵襲手術を行うようにしております。

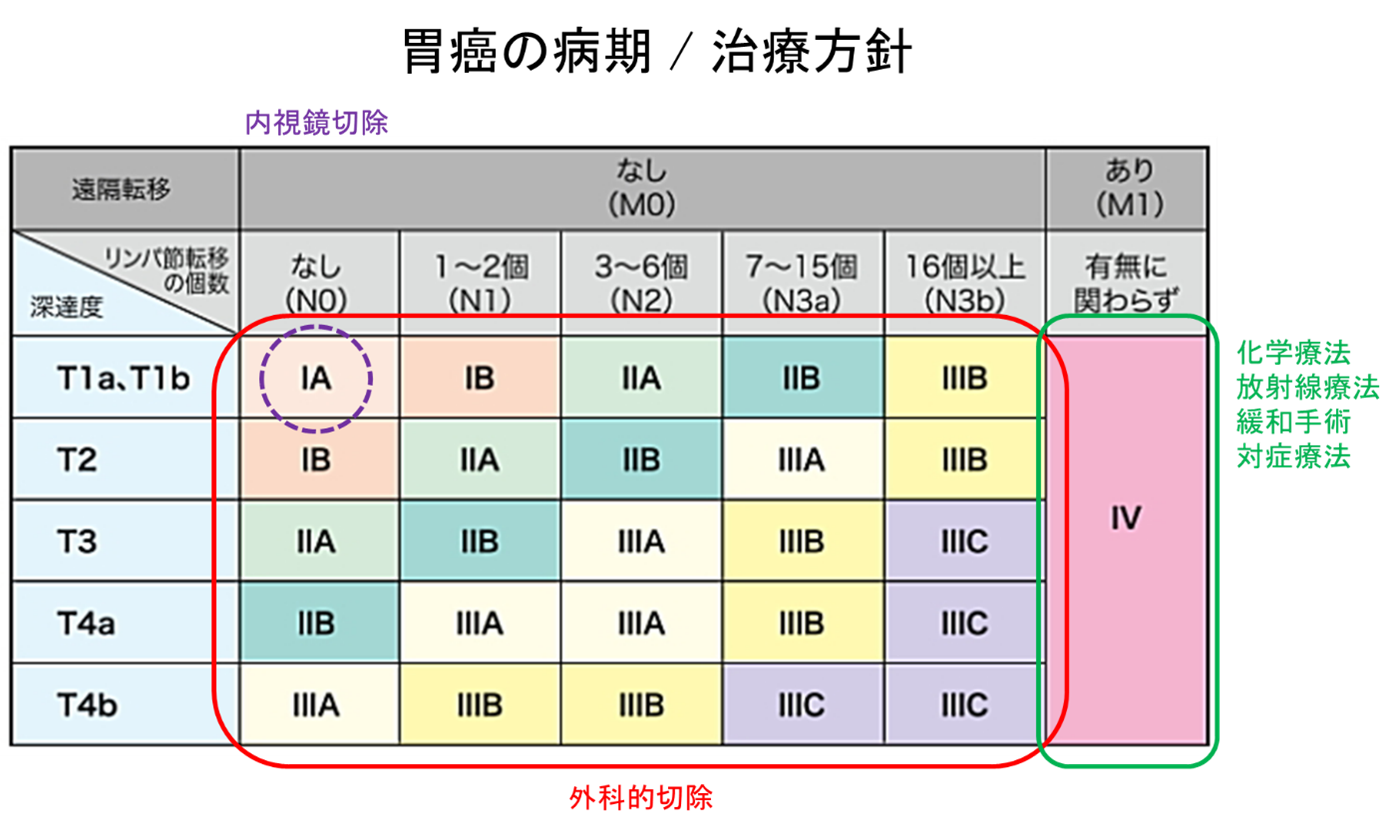

治療

積極的治療には、主に内視鏡治療、手術、化学療法(抗がん剤治療)があり、その他放射線治療、対症療法、緩和治療等があります。がんの進行度(ステージ)に応じて、適正な治療法が胃がん治療ガイドラインで示されています。ただし、患者さん個々の背景や希望にもより、この限りではありません。

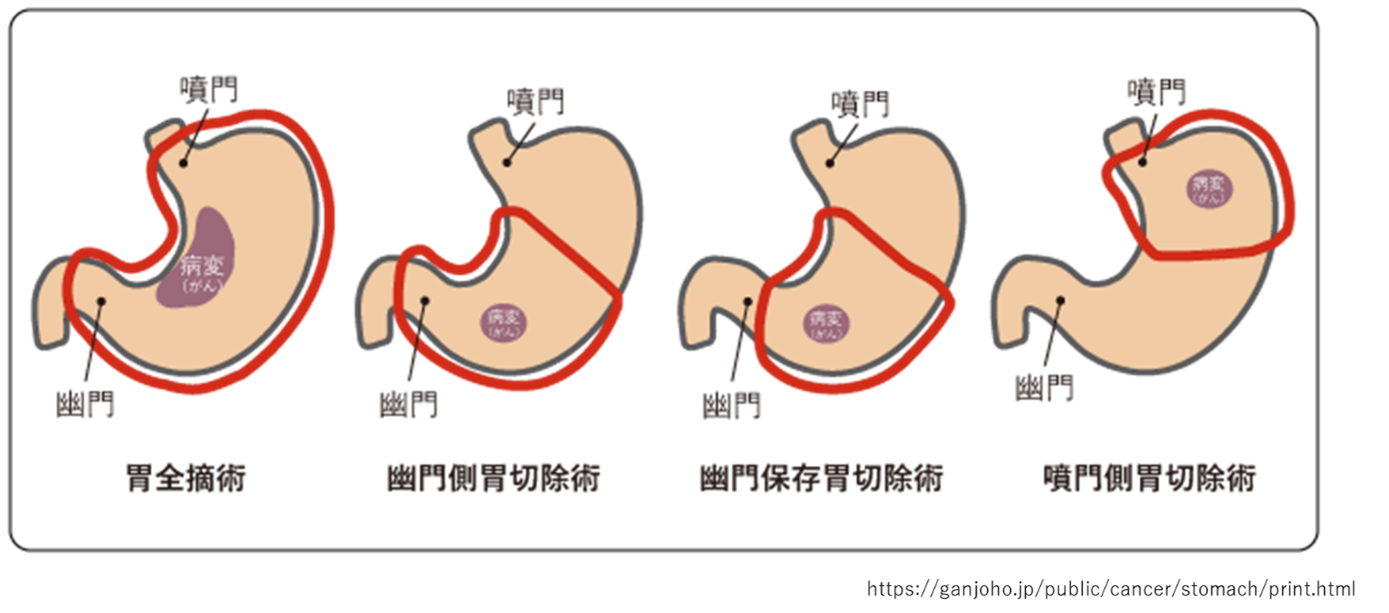

手術

病変の位置や広がり等により、胃の切除範囲が異なります。併せて胃の周囲のリンパ節の郭清を行い、最後に再建(消化管のつなぎ直し)を行います。

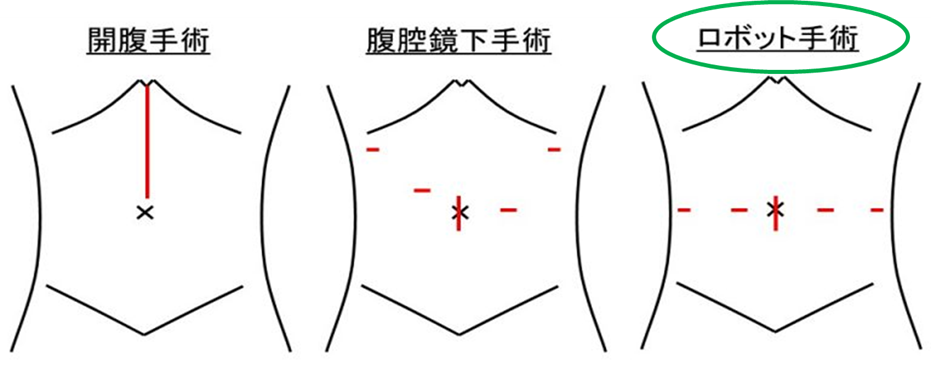

アプローチ法:開腹手術、鏡視下手術(腹腔鏡手術、ロボット手術)があります。鏡視下手術は傷口が小さく、開腹手術に比べ手術後の痛みや体への負担が少ないとされています。また拡大視にて精緻な手術が可能であります。一方で手術時間が長い等の欠点もあります。ロボット手術では3D画像、手振れ防止、関節機能を有し、従来の腹腔鏡手術と比較し、膵液漏等の術後合併症が減少するとのメリットが言われています。当院では2024年度より保険診療下でロボット支援下胃切除術が可能となりました。

手術の傷口

手術の傷口

経過が順調であれば、術後10日程度で退院可能となります。胃を切除した後は「胃切除術後症候群」という後遺症に注意が必要です。食事のとり方や内容について、栄養士さんから説明があります。

当院では、個々の患者さんの病状を考慮し、治療方針を決定しております。定型的手術だけではなく、ステージⅣ胃がんに対し化学療法奏功後に根治手術を目指した手術を行う“コンバージョン手術“や症状緩和目的に行う胃空腸バイパス術、ステント治療、放射線治療等、他科と連携しながら集学的治療を行い、患者さん一人ひとりに最適な医療を提供できるように努めています。

当院では、個々の患者さんの病状を考慮し、治療方針を決定しております。定型的手術だけではなく、ステージⅣ胃がんに対し化学療法奏功後に根治手術を目指した手術を行う“コンバージョン手術“や症状緩和目的に行う胃空腸バイパス術、ステント治療、放射線治療等、他科と連携しながら集学的治療を行い、患者さん一人ひとりに最適な医療を提供できるように努めています。

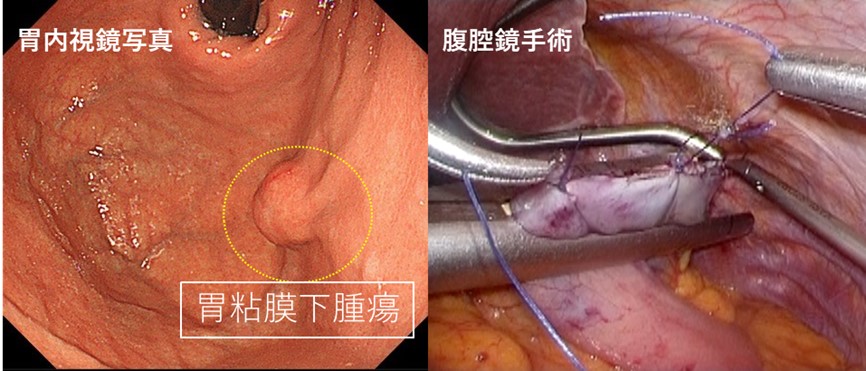

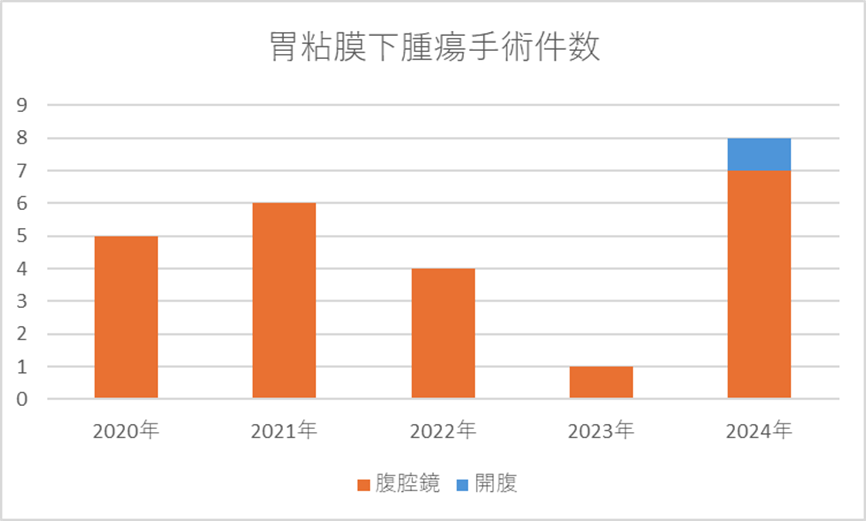

胃粘膜下腫瘍

胃粘膜下腫瘍は「胃の粘膜の下」にできる腫瘍のことで、主に筋肉や神経の細胞から発生し、良性(異所性膵、平滑筋腫、神経鞘腫など)と悪性(GIST、肉腫、悪性リンパ腫など)があります。GISTなどの悪性腫瘍が疑われ、転移の無い限局性の腫瘍であれば切除を考慮します。胃がんと異なり、リンパ節には転移しにくいため、リンパ節郭清は行わず、腫瘍周囲を部分的にくり抜く、胃局所切除を行うことが一般的です。

GIST(消化間質腫瘍)について

GIST(ジスト:Gastrointestinal Stromal Tumor)は、胃や腸の消化管壁の粘膜下にある細胞から発生する「肉腫(悪性腫瘍)」の一種です。GISTの発症率は年間に10万人に対して1人から2人くらいとされ、まれな腫瘍です。発症に男女差はなく、胃に最も多く見られます。

症状

胃内視鏡を受けた際、偶発的に見つかることが多いです。GIST特有の自覚症状は特になく、腫瘍が大きくなってから指摘される場合もあります。

診断

CTやMRI、内視鏡などによる画像診断で大きさや転移・浸潤などを確認します。また、超音波内視鏡を行い腫瘍組織を採取して検査し、GISTと診断される場合もあります。

治療

GISTの治療は日本癌治療学会で作成された『GIST診療ガイドライン』に沿って行います。GISTと確定診断がついている腫瘍、あるいはGISTが強く疑われる腫瘍に対しては大きさにかかわらず原則的に手術治療を行います。

GISTが見つかった時点で転移を起こしている場合は、内科的治療(化学療法)の適応となります。化学療法の効果、経過によっては、改めて外科的切除を考慮することもあります。

このような進行したGISTに対する集学的治療は未だ確立した治療とはいえず、当院では内科医や外科医、そして放射線科医などが密接に連携をとりながら、個々の状況に応じて治療方針を検討し患者さんに提案しています。

GISTが見つかった時点で転移を起こしている場合は、内科的治療(化学療法)の適応となります。化学療法の効果、経過によっては、改めて外科的切除を考慮することもあります。

このような進行したGISTに対する集学的治療は未だ確立した治療とはいえず、当院では内科医や外科医、そして放射線科医などが密接に連携をとりながら、個々の状況に応じて治療方針を検討し患者さんに提案しています。

外科治療

多くの場合は腫瘍のみを切除する部分切除が行われます。さらに大きさが5cm以下の胃や小腸のGISTであれば腹腔鏡下手術(腹腔鏡内視鏡合同手術;LECS)を行うことがあります。

内科治療

GISTは通常のがんと異なり、c-kit遺伝子の異常により発生すると言われています。そのため異常なc-kit遺伝子からできるタンパク質(KITチロシンキナーゼ)を阻害するイマチニブという薬剤を使用します。その他にスニチニブ、レゴラフェニブといった薬剤を使用することもあります。

GIST治療の選択肢は徐々に増えており「GIST診療ガイドライン」に基づいた標準治療の実施が基本ですが、GIST診療の経験の多い専門機関が少ないのが現状です。

当院では外科手術含めたGIST診療を豊富に行っておりますので、疑問点は遠慮無く主治医に御相談ください。

GIST治療の選択肢は徐々に増えており「GIST診療ガイドライン」に基づいた標準治療の実施が基本ですが、GIST診療の経験の多い専門機関が少ないのが現状です。

当院では外科手術含めたGIST診療を豊富に行っておりますので、疑問点は遠慮無く主治医に御相談ください。

緊急手術

症例数は多くありませんが、胃・十二指腸穿孔に対する大網被覆術(充填術)や、胃がんからの止血コントロールが不良な症例に対して行う姑息的胃切除等を行うことがあります。状況が許す限り腹腔鏡下手術で行いますが、命を救うことが最優先ですので開腹手術となる場合も多いです。

Ⅲ 大腸の病気

大腸がん(結腸がん、直腸がん)

2020年のデータによると、大腸がんは男女ともに罹患数2位であり、総数では最も多いがんです。つまり、日本人にとって最もかかる可能性の高いがんであり、各病院で一般的に診療されている病気です。

| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |

| 男性 | 前立腺 |

大腸 | 肺 | 胃 | 肝臓 |

| 女性 | 乳房 | 大腸 | 肺 | 胃 | 子宮 |

| 総数 | 大腸 | 肺 | 胃 | 乳房 | 前立腺 |

出典:国立がん研究センターがん情報サービス『がん登録・統計』(全国がん登録)

日本における大腸がん治療は、大腸がん研究会から出版されている大腸がん治療ガイドラインを基本とした治療が全国的に行われています。このガイドラインは大多数の方に効果があると証明されている治療方針が掲載されており、全国一律どこの病院に受診してもほぼ均一な大腸がん治療を受けることができるのができます。しかし、大腸がんの罹患数の増加と共にガイドライン通りにはいかない症例も数多くあるのも事実です。

こういったガイドライン通りにならない症例に関しては、全国各々の施設の方針や主治医の経験に基づいて治療されております。当院ではこういったガイドライン通りにならない高度進行がんや難治症例に関しても、消化器内科、放射線科など他科と連携し、内視鏡治療や化学療法、放射線療法、化学放射線療法、手術療法を効果的に組み合わせて治療を行う集学的治療を行っております。

また、他施設では難しいと断られたような症例でもできる限り腹腔鏡手術やロボット支援下での低侵襲手術を行うようにしております。

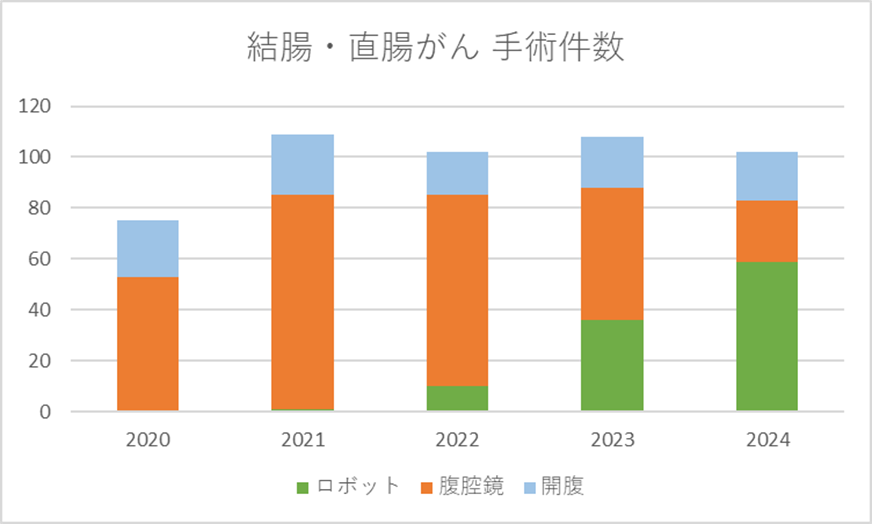

2019年度頃までは大腸がん手術の約50-60%程度を腹腔鏡手術で行っておりましたが、2020年度以降は約80%程度の症例数を腹腔鏡手術で行っております。また、2022年度よりロボット支援下での直腸切除術を導入し、2024年度からはロボット支援下での結腸切除も導入されました。2024年度では全症例の約60%をロボット支援下手術で行っております。

こういったガイドライン通りにならない症例に関しては、全国各々の施設の方針や主治医の経験に基づいて治療されております。当院ではこういったガイドライン通りにならない高度進行がんや難治症例に関しても、消化器内科、放射線科など他科と連携し、内視鏡治療や化学療法、放射線療法、化学放射線療法、手術療法を効果的に組み合わせて治療を行う集学的治療を行っております。

また、他施設では難しいと断られたような症例でもできる限り腹腔鏡手術やロボット支援下での低侵襲手術を行うようにしております。

2019年度頃までは大腸がん手術の約50-60%程度を腹腔鏡手術で行っておりましたが、2020年度以降は約80%程度の症例数を腹腔鏡手術で行っております。また、2022年度よりロボット支援下での直腸切除術を導入し、2024年度からはロボット支援下での結腸切除も導入されました。2024年度では全症例の約60%をロボット支援下手術で行っております。

近年急激に増加しているロボット支援下での手術ですが、当院ではロボット支援下手術を施行できる医師が5名在籍しており、誰が行っても同様の手術を提供できるように術式を定型化しております。

急性虫垂炎

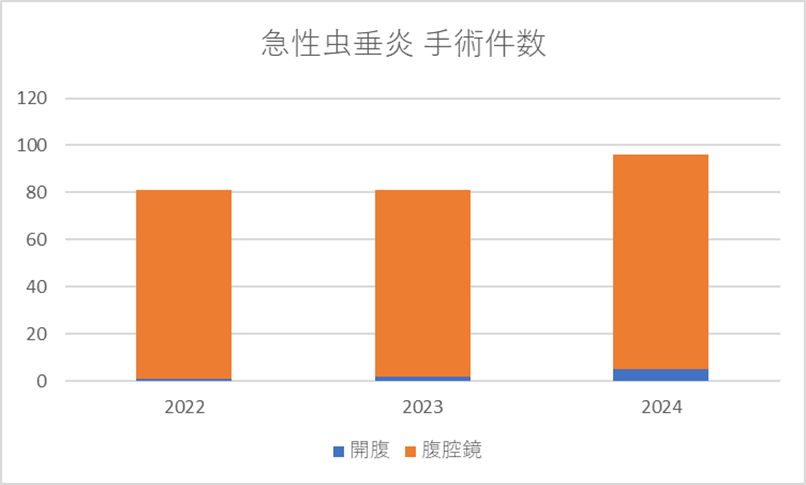

急性虫垂炎は、盲腸の根元にある虫垂が急に炎症を起こしてしまう病気で、一般的に“盲腸”とも呼ばれています。急性虫垂炎では①抗菌薬加療もしくは②外科手術のどちらかを、患者さん方の状態に応じて決定します。抗菌薬加療を行う場合は、内服薬を使用しながら外来で治療する場合と、入院して点滴の抗生剤を使いながら治療する場合があります。

手術は、受診された日か遅くとも翌日には手術を行ういわゆる「緊急手術」と、抗菌薬加療を行った後に一定期間を空けて手術を行う「待機的腹腔鏡下虫垂切除術(Interval appendectomy)」のどちらかを選択します。当院での手術は90%以上の症例を腹腔鏡手術で行っております。

小さなお子さんや若年女性などの整容性を気にする患者さんには、傷がヘソの部分1か所のみの単孔式腹腔鏡手術も提供できます。

虫垂がすでに穿孔して腹膜炎となっている、腹腔内膿瘍を形成している、高度肥満など、腹腔鏡手術では難しいと想定される場合には、従来通りの開腹手術に切り替えることもあります。

手術は、受診された日か遅くとも翌日には手術を行ういわゆる「緊急手術」と、抗菌薬加療を行った後に一定期間を空けて手術を行う「待機的腹腔鏡下虫垂切除術(Interval appendectomy)」のどちらかを選択します。当院での手術は90%以上の症例を腹腔鏡手術で行っております。

小さなお子さんや若年女性などの整容性を気にする患者さんには、傷がヘソの部分1か所のみの単孔式腹腔鏡手術も提供できます。

虫垂がすでに穿孔して腹膜炎となっている、腹腔内膿瘍を形成している、高度肥満など、腹腔鏡手術では難しいと想定される場合には、従来通りの開腹手術に切り替えることもあります。

直腸脱(骨盤内蔵器脱症候群)

直腸脱においては、2012年に腹腔鏡下直腸固定術が保険収載されて以来、全国的に行われています。この方法では全身麻酔が必要ですが、傷が小さく、出血も少ないため体への負担が少なく、再発率も低いです。当院でも全身麻酔を行える患者さんには、積極的に腹腔鏡下直腸固定術を行っています。

その他の大腸良性疾患

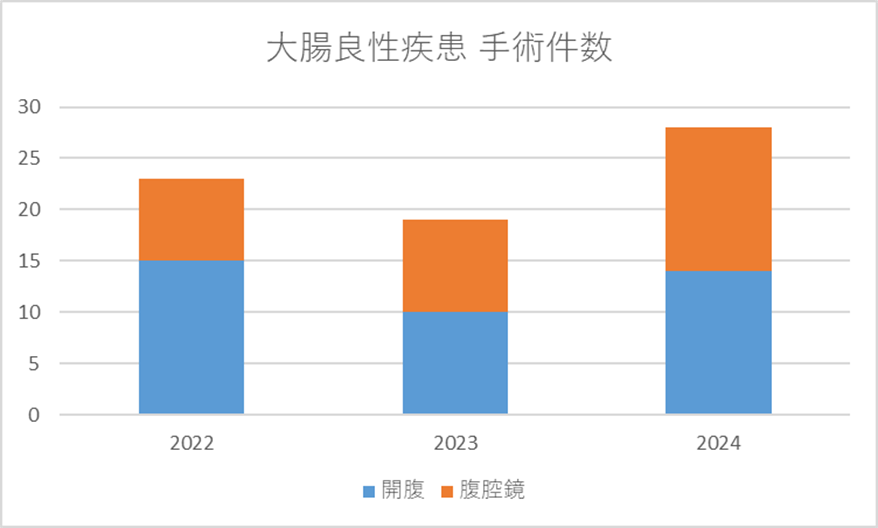

その他の大腸良性疾患手術は、年間約30例行われています。対象疾患としては、大腸穿孔、人工肛門造設・閉鎖、難治性大腸憩室炎などが含まれます。

大腸穿孔の手術は原則開腹手術を行っておりますが、2020年度より直腸脱や憩室炎手術に対しては患者さんの全身状態に合わせて腹腔鏡手術を積極的に取り入れており、良性疾患の手術は低侵襲を心掛けています。

大腸穿孔の手術は原則開腹手術を行っておりますが、2020年度より直腸脱や憩室炎手術に対しては患者さんの全身状態に合わせて腹腔鏡手術を積極的に取り入れており、良性疾患の手術は低侵襲を心掛けています。

Ⅳ 胆嚢・肝臓・膵臓の病気

胆石症・胆嚢ポリープ

胆石症は、胆汁の成分が何らかの原因により結晶化してしまう病気です。健康診断で胆石を指摘されただけならば、通常手術の必要はありません。しかし、中には脂肪分の多い食事を食べたときに胆嚢が収縮して「胆石発作」と呼ばれる痛みが生じたり、急性胆嚢炎を起こし強い腹痛を起こすことがあります。このような場合は、積極的に手術を勧めています。

胆嚢ポリープは大きさが1cmを超えると内部に悪性腫瘍が存在するようになる可能性があります。当院では手術前に超音波内視鏡検査(EUS)という精密検査を行い、悪性の可能性が高いと判断されれば、積極的に手術を行っております。

手術方法ですが、過去に大きな開腹手術を受けたなどよほどの事情がない限り、腹腔鏡下手術を標準としています。腹腔鏡下手術は開腹手術と異なり、1cm程度の傷を4カ所開けて、そこから専用の手術機器を出し入れして手術を行います。

傷が小さいので早期の社会復帰が可能です。しかし、すべての患者さんにこの手術ができるわけではありません。特に、胆嚢炎が高度の場合や、開腹手術の既往がある方には、安全のために開腹手術を行います。

手術方法については、患者さんの要望にできる限り答えられるよう努めていますので、遠慮無く主治医に御相談ください。

胆嚢ポリープは大きさが1cmを超えると内部に悪性腫瘍が存在するようになる可能性があります。当院では手術前に超音波内視鏡検査(EUS)という精密検査を行い、悪性の可能性が高いと判断されれば、積極的に手術を行っております。

手術方法ですが、過去に大きな開腹手術を受けたなどよほどの事情がない限り、腹腔鏡下手術を標準としています。腹腔鏡下手術は開腹手術と異なり、1cm程度の傷を4カ所開けて、そこから専用の手術機器を出し入れして手術を行います。

傷が小さいので早期の社会復帰が可能です。しかし、すべての患者さんにこの手術ができるわけではありません。特に、胆嚢炎が高度の場合や、開腹手術の既往がある方には、安全のために開腹手術を行います。

手術方法については、患者さんの要望にできる限り答えられるよう努めていますので、遠慮無く主治医に御相談ください。

胆嚢・胆管の悪性腫瘍

胆嚢・胆管には、肝内胆管がん、肝門部胆管がん、胆のうがんといった悪性腫瘍が発生することがあります。これらの腫瘍は、発生した場所や大きさなどにより手術の方法が大きく変わります。それぞれの患者さんの状態に合わせて、肝外胆管切除、肝切除、膵頭十二指腸切除など最適な治療法を提供しております。

肝臓の悪性腫瘍

主に原発性肝がん、転移性肝がんに対する肝切除術を行っています。

原発性肝がんは肝がん診療ガイドラインに基づき、手術、ラジオ波、肝動脈塞栓療法を行っています。最適な治療について内科、外科、放射線科の合同カンファレンスで決定しています。手術適応の場合は積極的に切除をおこなっています。

転移性肝がんは、大腸がん術後転移の患者さんが多くを占めます。近年の化学療法の進歩により、大きな腫瘍や多発している患者さんには術前に化学療法を行い、腫瘍を小さくしてから手術を行うという選択もできるようになりました。

原発性肝がんは肝がん診療ガイドラインに基づき、手術、ラジオ波、肝動脈塞栓療法を行っています。最適な治療について内科、外科、放射線科の合同カンファレンスで決定しています。手術適応の場合は積極的に切除をおこなっています。

転移性肝がんは、大腸がん術後転移の患者さんが多くを占めます。近年の化学療法の進歩により、大きな腫瘍や多発している患者さんには術前に化学療法を行い、腫瘍を小さくしてから手術を行うという選択もできるようになりました。

膵臓の悪性腫瘍

膵臓がんの他、神経内分泌腫瘍などの低悪性度腫瘍に対して膵頭十二指腸切除、膵体尾部切除を行っています。

膵臓の周囲には残さなければならない大きな血管が複数あり、発見された段階でそれらが腫瘍に巻き込まれ、切除が困難ことが多々ありました。しかし近年化学療法が劇的に進歩し、術前化学療法を行うことで腫瘍を小さくしてから手術を行える可能性もでてきました。当院では消化器内科、放射線科も含めたチーム医療でどの方法が最善か相談しながら治療を進めています。

しかしながら、膵がん患者さんの約半数は進行していて手術ができない状態で発見されることが多いです。その場合は化学療法を行いながら、必要に応じて緩和ケア内科と連携して診療を行います。

膵臓の周囲には残さなければならない大きな血管が複数あり、発見された段階でそれらが腫瘍に巻き込まれ、切除が困難ことが多々ありました。しかし近年化学療法が劇的に進歩し、術前化学療法を行うことで腫瘍を小さくしてから手術を行える可能性もでてきました。当院では消化器内科、放射線科も含めたチーム医療でどの方法が最善か相談しながら治療を進めています。

しかしながら、膵がん患者さんの約半数は進行していて手術ができない状態で発見されることが多いです。その場合は化学療法を行いながら、必要に応じて緩和ケア内科と連携して診療を行います。

脾臓の病気

症例数は多くないですが、血液疾患(特発性血小板減少性紫斑病など)に対する脾臓摘出術を行っています。主に腹腔鏡手術を行い、早期に退院していただき、退院後の内科診療につなげています。

Ⅴ 乳腺の病気

乳がん

2020年のデータによると、乳がんは女性のがん罹患数1位、総数で4位になる女性特有の病気です(ごくわずかですが、男性の乳がんもあります)。

| 1 位 | 2 位 | 3 位 | 4 位 | 5 位 | |

| 男性 | 前立腺 | 大腸 | 肺 | 胃 | 肝臓 |

| 女性 | 乳房 | 大腸 | 肺 | 胃 | 子宮 |

| 総数 | 大腸 | 肺 | 胃 | 乳房 | 前立腺 |

乳がんの治療は化学療法、ホルモン剤、手術、放射線治療など様々な方法を組み合わせて行います。そのため、乳がんを専門とする医師により治療を受けることが望ましいです。

詳細は「乳腺外科(ブレストセンター)」のページをご参照ください。

Ⅵ 鼠径部・腹壁ヘルニア

腹壁ヘルニアとは

腹壁ヘルニアは、何らかの理由で腹部の筋肉が弱くなること発生した穴(これをヘルニア門と呼びます)に、お腹の中の臓器(腸や内臓脂肪など)が腹壁から飛び出して皮膚に膨らみとして触れるようになった状態です。

鼠径部が膨らむ鼠径部ヘルニア、おへそが飛び出して膨らむ臍ヘルニア、腹部手術の傷跡が膨らむ腹壁瘢痕ヘルニアなど腹壁からは様々なヘルニアが発症することがあります。

鼠径部が膨らむ鼠径部ヘルニア、おへそが飛び出して膨らむ臍ヘルニア、腹部手術の傷跡が膨らむ腹壁瘢痕ヘルニアなど腹壁からは様々なヘルニアが発症することがあります。

鼠径部ヘルニア

鼠経部ヘルニアは一般に“脱腸”と呼ばれる、幼児期と高齢男性に多く見られる良性の病気です。ここでは主に高齢男性によく見られる成人の鼠径へルニアについて説明します。

鼠径部ヘルニアは、加齢と共に下腹部(鼠径部)の筋肉組織が弱くなり、その部分からもともとはお腹の中にある腹膜、内臓脂肪や腸が飛び出し皮膚から触れるようになった状態をいいます。厚生労働省の統計によると、日本で年間約13~15万人程度が鼠径ヘルニアの手術を受けていると推定されています。これは、日本全体で年間約30万人程度の患者がいるというデータもあり、そのうち約半数が手術を受けていることになります。成人に発症した鼠径部ヘルニアは腹壁の老化現象が大きな原因ともいわれており、高齢化に伴い罹患される方がますます増えると予測されています。

鼠径部ヘルニアは、加齢と共に下腹部(鼠径部)の筋肉組織が弱くなり、その部分からもともとはお腹の中にある腹膜、内臓脂肪や腸が飛び出し皮膚から触れるようになった状態をいいます。厚生労働省の統計によると、日本で年間約13~15万人程度が鼠径ヘルニアの手術を受けていると推定されています。これは、日本全体で年間約30万人程度の患者がいるというデータもあり、そのうち約半数が手術を受けていることになります。成人に発症した鼠径部ヘルニアは腹壁の老化現象が大きな原因ともいわれており、高齢化に伴い罹患される方がますます増えると予測されています。

鼠径部ヘルニアの種類

鼠径部ヘルニアは、その発生場所によって外鼠径ヘルニア、内鼠径ヘルニア、大腿ヘルニアに分類されています。外鼠径ヘルニアや内鼠径ヘルニア、大腿ヘルニアが同時に起こることもあります。

日本では、日本ヘルニア学会が作成した鼠径部ヘルニア分類(新JHS分類)を用いて全国で統一した表記を行い、均一な診断・治療が受けられるように努力しています。

日本では、日本ヘルニア学会が作成した鼠径部ヘルニア分類(新JHS分類)を用いて全国で統一した表記を行い、均一な診断・治療が受けられるように努力しています。

鼠径部ヘルニアの症状

お腹の中の臓器(腸や内臓脂肪など)が鼠径部の弱くなった部分から飛び出して、鼠径部が盛り上がってしまう状態が最も多い症状です。長い間立つ姿勢をとっていたり、お腹に力をいれたりすると臓器が飛び出しやすくなり、鼠径部の違和感や痛みが出現します。見た目ももちろんですが、痛みなどの症状がある場合に治療をお薦めしています。

また、飛び出した臓器を押し込もうとしても痛みが強く戻らなくなってしまった状態を嵌頓(かんとん)と言います。特に腸が嵌頓した場合には、時間が経つと腸が痛んでしまい、緊急手術が必要になることがあります。

また、飛び出した臓器を押し込もうとしても痛みが強く戻らなくなってしまった状態を嵌頓(かんとん)と言います。特に腸が嵌頓した場合には、時間が経つと腸が痛んでしまい、緊急手術が必要になることがあります。

腹壁瘢痕ヘルニア

腹部の手術受けた後に傷の部分が弱くなり、お腹の中の臓器(腸や脂肪)などが弱くなった部分から飛び出して腹壁が盛り上がってしまう病気です。

腹壁瘢痕ヘルニアの種類

腹壁瘢痕ヘルニアは外科手術の10%程度の割合で発生すると言われていますが、正確な調査がなされていないこともあり、もっと多いかもしれません。腹壁瘢痕ヘルニアは発生した場所、大きさなどによって手術難易度が大きく変わるため、現在はヨーロッパヘルニア学会が作成した腹壁瘢痕ヘルニア分類に従って記載し、治療方針を決定しています。

日本でも、このヨーロッパヘルニア学会に準拠した腹壁瘢痕ヘルニア分類を現在作成し、日本人にあった治療方針の検討を行っています。

日本でも、このヨーロッパヘルニア学会に準拠した腹壁瘢痕ヘルニア分類を現在作成し、日本人にあった治療方針の検討を行っています。

腹壁瘢痕ヘルニアの症状

立つ姿勢を取ることでお腹が膨隆するため、膨隆部の違和感や痛みが出現することもあります。未治療のままだと最初は小さかったヘルニアも徐々に大きくなり、腰痛や便秘、排尿障害、呼吸不全などの症状が強くなることや、鼠径部ヘルニアと同様に嵌頓(かんとん)と呼ばれる腸が脱出したまま戻らず、緊急手術が必要になることもあります。大きなヘルニアは治療も難しくなるため、早めの受診・治療が望まれます。

その他の腹壁ヘルニア(臍ヘルニアなど)

臍(へそ)に発生します。通常は小さい子供に多く見られる病気ですが、肥満、妊娠、出産などをきっかけとして成人にも発生することがあります。

その他の腹壁ヘルニアの種類

臍から発生したヘルニアは臍ヘルニア、上腹部の白線という場所から発生すると白線ヘルニア、その他もともと腹壁の構造上弱い部分から発生する様々なヘルニアがあります。

その他の腹壁ヘルニアの症状

腹壁瘢痕ヘルニアなどと同様に、立つ姿勢を取ることでお腹が膨隆するため、膨隆部の違和感や痛みが出現することもあります。成人で発症した臍ヘルニアや白線ヘルニアはヘルニア門が小さく腹部の腸や内臓脂肪が飛び出して“嵌頓”という状態になりやすいと言われています。臍ヘルニアの場合、成人臍ヘルニアは小児より14倍嵌頓しやすいというデータもあります。

腹壁ヘルニアの治療

腹壁ヘルニアは腹部の組織が弱くなってしまうことが原因ですので、外科手術で補強する以外の方法で完全に治癒させることはできません。薬はもちろんのこと、トレーニングで弱った筋肉を強化したり、脱腸帯のようなベルトによる圧迫では治りません。

外科手術では、以下のようなメッシュ(人工素材を用いた補強材)による弱った腹部組織の補強を行うことが一般的な治療方法です。

外科手術では、以下のようなメッシュ(人工素材を用いた補強材)による弱った腹部組織の補強を行うことが一般的な治療方法です。

鼠径部ヘルニアの手術

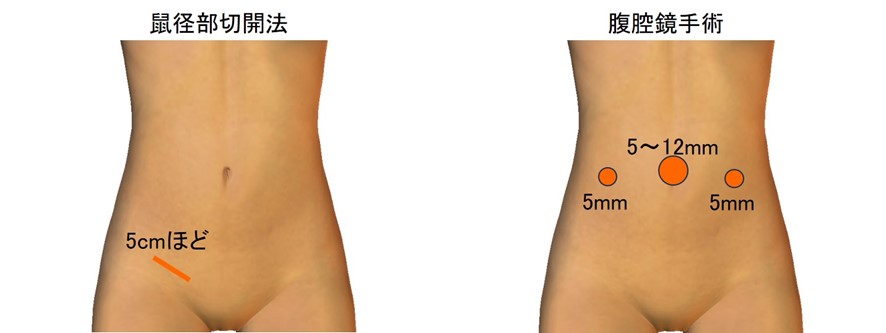

鼠径部切開法(リヒテンシュタイン法)

鼠径部を4~6cm切開し、ヘルニアの袋(腹膜)をおなかの中に戻して、ヘルニアの出口をメッシュのシートで広くふさぎます。腰椎麻酔、全身麻酔のどちらでも実施可能です。手術時間は40~60分程度です。

服腔鏡下手術(TAPP法、TEP法)

腹部に5mm~10cm程度の穴を合計3か所開け、お腹の中からヘルニアの入り口を確認します。そしてその穴と今後穴を作ってしまいそうな場所も含めてメッシュで広く覆いふさぎます。腹腔鏡下手術は全例全身麻酔で行います。手術時間は片側の場合で60~70分程度、両側の場合は2時間ほどかかります。

通常は手術の翌日から食事が可能で、術後2日目に退院します。術後1カ月程度は、重たいものを持たない、激しい運動はしないなど、お腹に過度な圧力をかけるようなことは避けるようお願いしています。歩行や軽い運動、入浴については問題ありません。

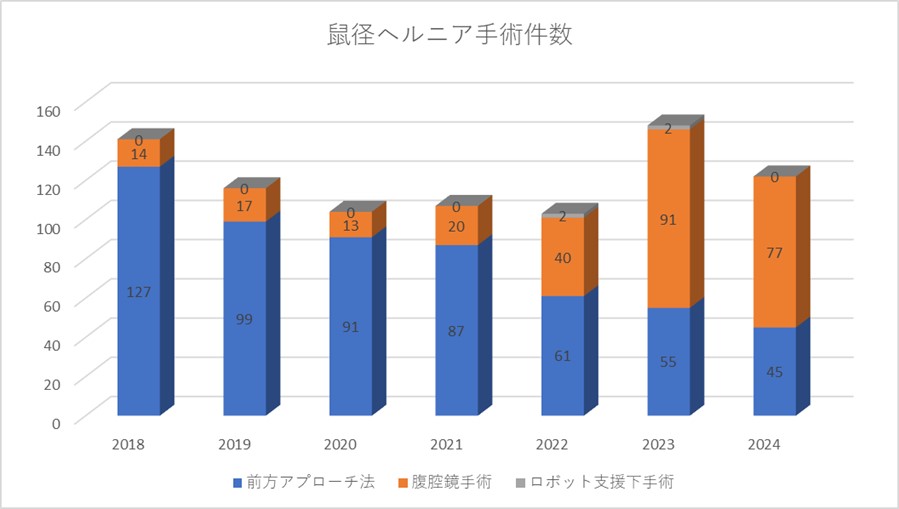

近年、当院における鼠径部ヘルニアの手術は低侵襲手術と呼ばれる腹腔鏡下手術を積極的に取り入れてはいますが、患者さんの状態に合わせて前方切開法も選択しています。

近年、当院における鼠径部ヘルニアの手術は低侵襲手術と呼ばれる腹腔鏡下手術を積極的に取り入れてはいますが、患者さんの状態に合わせて前方切開法も選択しています。

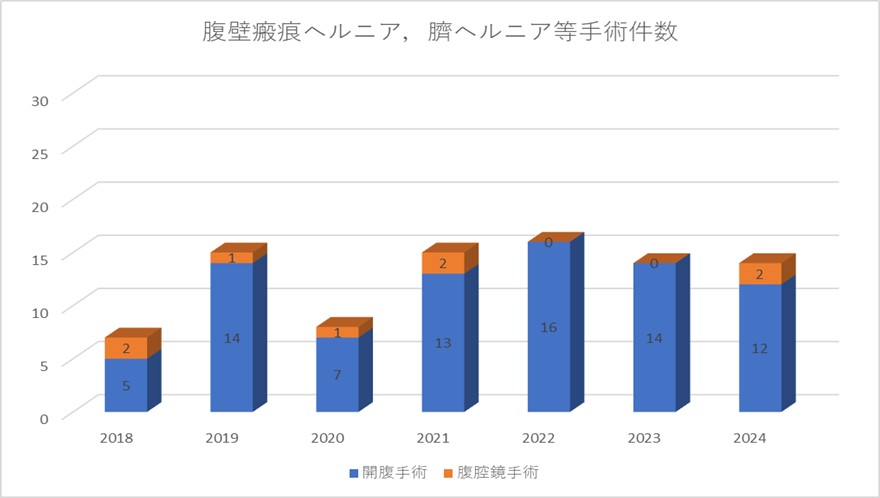

臍ヘルニア、腹壁瘢痕ヘルニアの手術

開腹手術(Onlay Mesh法、Open IPOM法など)

ヘルニアとなっている組織を再度縫合しなおした後に、適切な大きさのメッシュを入れ腹壁を補強します。全例全身麻酔で手術を行います。手術時間はヘルニアの場所や大きさによって大きく変わります。

腹腔鏡下手術(IPOMプラス法、eTEP法、SCOLA法など)

鼠径部ヘルニアの手術と同様、腹部に5mm~10cm程度の穴を数か所開け、お腹の中からヘルニアの入り口を確認します。ヘルニアの発生した位置、大きさによってその難易度は大きく変わります。ヘルニア門の大きさ、場所、メッシュを留置する位置に応じて様々な術式があります。どのような術式を選択するかは、担当医とよくご相談ください。

通常は手術の翌日から食事が可能で、腹腔鏡手術では術後5日程度、開腹手術では術後10日程度で退院となります。術後1カ月程度は、重たいものを持たない、激しい運動はしないなど、お腹に過度な圧力をかけるようなことは避けるようお願いしています。可能であれば腹帯を3か月ほどきつく巻くようにお願いしています。歩行や軽い運動、入浴については問題ありません。

当院では主に開腹手術が選択されていますが、状況に応じて腹腔鏡手術も適応としています.

通常は手術の翌日から食事が可能で、腹腔鏡手術では術後5日程度、開腹手術では術後10日程度で退院となります。術後1カ月程度は、重たいものを持たない、激しい運動はしないなど、お腹に過度な圧力をかけるようなことは避けるようお願いしています。可能であれば腹帯を3か月ほどきつく巻くようにお願いしています。歩行や軽い運動、入浴については問題ありません。

当院では主に開腹手術が選択されていますが、状況に応じて腹腔鏡手術も適応としています.

ロボット支援下手術

現在の日本において、腹壁ヘルニアに対する手術支援ロボットを用いたロボット支援下手術は保険適用となっておりません。当院ではロボット支援下腹壁ヘルニア手術を臨床研究という形で実施してはおりますが、自由診療となります。

保険適応外のダビンチ手術は自由診療となりますが、それでは金額の負担が非常に大きくなるため、一律10万円(食事、衣服代は別途)で個室にも入院していただけるようになっております。経済面でのハードルが非常に高い保険適用外のダビンチ手術をより身近に実施できるよう体制を整えております。

保険適応外のダビンチ手術は自由診療となりますが、それでは金額の負担が非常に大きくなるため、一律10万円(食事、衣服代は別途)で個室にも入院していただけるようになっております。経済面でのハードルが非常に高い保険適用外のダビンチ手術をより身近に実施できるよう体制を整えております。

4. スタッフ紹介

松本 秀年(まつもと ひでとし)

院長

院長

患者さんへのメッセージ

当科では、上部消化管(食道・胃)、肝胆膵、下部消化管(大腸・肛門病)と臓器別の専門医がそれぞれの疾患を担当して、より最新で、ガイドラインに準ずる診療を目指しております。

1992年より腹腔鏡下胆嚢摘出術を開始し、鏡視下手術を導入し、2019年よりロボット支援手術を始めました。

外科診療・外科手術はチーム医療ですので、毎日の回診、術前検討会などで患者さんの情報を医局員で共有し、より良い、より適した医療を提供できるよう心がけております。よろしくお願い申し上げます。

1992年より腹腔鏡下胆嚢摘出術を開始し、鏡視下手術を導入し、2019年よりロボット支援手術を始めました。

外科診療・外科手術はチーム医療ですので、毎日の回診、術前検討会などで患者さんの情報を医局員で共有し、より良い、より適した医療を提供できるよう心がけております。よろしくお願い申し上げます。

専門分野

血管疾患、消化器外科

専門医資格等

- 日本外科学会専門医

- 日本脈管学会認定医・専門医

- 下肢静脈瘤血管内焼灼術実施医

西 知彦(にし ともひこ)

副院長 兼外科部長 兼消化器外科部長 兼医療安全管理センター長

副院長 兼外科部長 兼消化器外科部長 兼医療安全管理センター長

患者さんへのメッセージ

患者さんの病気の状態、年齢、持病、全身状態、人生観、ライフスタイルを考慮し、その患者さんにとって最もよいと思われる治療、自分がもしその患者さんならば受けたいと思う治療を提案し、実践します。

手術(開腹・開胸手術、鏡視下手術、ロボット手術)、内視鏡治療、放射線療法、化学療法、免疫療法、それらを組み合わせた集学的治療を行います。そのための研鑽を日々積んでいます。

手術(開腹・開胸手術、鏡視下手術、ロボット手術)、内視鏡治療、放射線療法、化学療法、免疫療法、それらを組み合わせた集学的治療を行います。そのための研鑽を日々積んでいます。

専門分野

消化器外科全般、消化管内視鏡全般、腹腔鏡手術

専門医資格等

- 日本外科学会専門医

- 日本消化器外科学会専門医・指導医

- 消化器がん外科治療認定医

- 日本食道学会食道科認定医

- 日本消化器内視鏡学会専門医

- 日本消化器病学会専門医

- 日本がん治療学会がん治療認定医

- 腹部救急認定医

- 内視鏡手術支援ロボット術者資格

- 慶應義塾大学医学部外科学教室客員講師

- 藤田医科大学総合消化器外科客員講師

- 医学博士

須賀 淳(すが あつし)

呼吸器外科部長

呼吸器外科部長

患者さんへのメッセージ

肺癌、気胸、縦隔腫瘍、胸部外傷など呼吸器領域の外科的治療を担当いたします。安全、丁寧、迅速な対応を目指して診療にあたります。

専門分野

肺癌、気胸、縦隔腫瘍、胸部外傷

専門医資格等

- 日本外科学会 外科専門医・指導医

- 日本呼吸器外科学会 呼吸器外科専門医・評議員

- 日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医・指導医

- 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

麻賀 創太(あさが そうた)

乳腺外科部長

乳腺外科部長

患者さんへのメッセージ

乳がんの治療では、手術、薬物、放射線といった方法の中から必要なものを組み合わせて進めてゆきますが、病状やがんの性質によっては複数の選択肢をご提示できることもあります。

多様な組み合わせの中から、あなたに合う治療方針を私たちのチームと一緒に考えてゆきましょう。

多様な組み合わせの中から、あなたに合う治療方針を私たちのチームと一緒に考えてゆきましょう。

専門分野

乳がんの診断、治療

専門医資格等

- 日本外科学会専門医・指導医

- 日本乳癌学会専門医・指導医

- がん治療認定医

- 日本オンコプラステックサージャリー学会登録医師

- 検診マンモグブラフィ読影認定医(評価A)

- 乳がん検診超音波検査実施・判定医(評価A)

嶋田 昌彦(しまだ あきひこ)

参事 兼 ブレストセンター長

参事 兼 ブレストセンター長

患者さんへのメッセージ

乳癌診療は診断から治療、経過観察を含めると10年以上の長期間で考えていく必要があり、関連各分野との密接な連携が重要です。

けいゆう病院は患者さん中心の乳腺外科(ブレストセンター)として、患者情報を共有し、多岐にわたる乳癌診療がけいゆう病院で完結できる“All in one”診療にあたっています。

けいゆう病院は患者さん中心の乳腺外科(ブレストセンター)として、患者情報を共有し、多岐にわたる乳癌診療がけいゆう病院で完結できる“All in one”診療にあたっています。

専門分野

乳癌の治療・診断、消化器癌

専門医資格等

- 日本外科学会専門医・指導医

- 日本乳癌学会乳腺専門医・指導医

- 日本消化器外科学会指導医

- 日本がん治療学会がん治療認定医

- 検診マンモグブラフィ読影認定医

- 医学博士

坂田 道生(さかた みちお)

参事

参事

患者さんへのメッセージ

質の高い診療をご提供できるように心がけております。

専門分野

乳癌、乳腺疾患

専門医資格等

- 日本外科学会専門医

- 乳腺専門医

西原 佑一(にしはら ゆういち)

医長

医長

専門分野

一般消化器外科、腹腔鏡手術、腹壁ヘルニア

専門医資格等

- 日本外科学会 専門医 指導医

- 日本消化器外科学会 専門医・指導医

- 消化器がん外科治療認定医

- 日本内視鏡外科学会 技術認定医(胆道)・学術評議員

- 日本ヘルニア学会 ヘルニア専門医・学術評議員

- 日本栄養代謝学会 認定医・学術評議員

- 日本外科教育学会 評議員

- 日本栄養代謝学会 認定医・学術評議員

- 日本外科教育学会 評議員

- 日本がん治療学会がん治療認定医

- 内視鏡手術支援ロボット術者資格

- Fundamental Use of Surgical Energy(FUSE)有資格者

- 医学博士

後藤 愛(ごとう あい)

医長

医長

専門分野

上部消化管外科(食道・胃)、腹腔鏡手術

専門医資格等

- 日本外科学会 専門医

- 日本消化器外科学会 専門医・指導医

- 消化器がん外科治療認定医

- 日本内視鏡外科学会 技術認定医(胃)

- 内視鏡手術支援ロボット術者資格

松田 睦史(まつだ むつひと)

医員

医員

専門分野

大腸癌

専門医資格等

- 日本外科学会 専門医

- 日本消化器外科学会専門医

- 消化器がん外科治療認定医

- 日本内視鏡外科学会 技術認定医(大腸悪性)

- 日本がん治療学会がん治療認定医

- 内視鏡手術支援ロボット術者資格

神 雄太(じん ゆうた)

医員

医員

専門分野

一般消化器外科

専門医資格等

- 日本外科学会員

- 日本消化器外科学会員

- 日本内視鏡外科学会員

- 日本消化器内視鏡学会員

- 内視鏡手術支援ロボット術者資格

- 厚生労働省開催指針準拠 緩和ケア研修会修了

- JATECプロバイダー

5. 外来担当表

| ※ は非常勤医です。 |

| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | |

| 初診 | 西 | 神 | 後藤 | 西原 | 松田 | - |

| 再来 | 安井※ | 後藤 | 松田 | 松本 | 西 | - |

| 初診・再来 | ローテーション | ローテーション | ローテーション | - | - | ローテーション |

| 乳腺外来 初診/再来 |

(午前)嶋田 | 坂田 | 麻賀/嶋田 | 麻賀 | (午前)坂田 | - |

| (午後)関 朋子※ | 嶋田(再診のみ) | (午後)嶋田 | ||||

| 呼吸器外来 初診/再来 |

- | 須賀 | 須賀 | - | - | - |

| 心臓血管外科 初診/再来 |

- | 第3 志水※ | - | - | - | - |

消化器、乳腺、呼吸器外科において、対象となる症例は悪性疾患が中心です。そのため、外科においても手術だけでなく化学療法も重要となります。

当科では「消化器がん外科治療認定医」4名を有し、適切な治療を行っています。

当院は化学療法のための快適な外来治療室(リクライニングシート8台、ベッド2台)があり、長時間にわたる外来化学療法に対して、少しでも苦痛が軽減するように努めています。

当科では「消化器がん外科治療認定医」4名を有し、適切な治療を行っています。

当院は化学療法のための快適な外来治療室(リクライニングシート8台、ベッド2台)があり、長時間にわたる外来化学療法に対して、少しでも苦痛が軽減するように努めています。